发布日期:2011-04-04 点击量:1313人次

赏石在中国有着悠久的历史。早在商周,就出现有一定规模的石玩市场。史料载,周武王灭商“得旧宝万四千,佩玉亿有八万”。晋代那位不愿为五斗米折腰而“采菊东篱下,悠然见南山”的诗人陶渊明,退隐山林,喜欢在农闲之余饮酒赋诗,每每乘醉在自家菊园的大石上酣睡,日久生情,便题石名曰:“醒石”。另有诗云:“万仞峰前一水傍,晨光翠色助清凉。谁知片石多情甚,曾送渊明入醉乡。”其爱石之情,跃然纸上。陶翁可算是中国历史上以自然石为观赏对象,开赏石先河之人。

但赏石之风真正盛行是始于唐代。不但达官贵人喜爱赏石、玩石,民间人士也有此雅好,而一些文人雅士更是对石情有独钟。如白居易不但诗文称绝,同时又是一位雅石的鉴赏名家,他对各类奇石、雅石,作诗填词又作赋,歌之吟之,不亦乐乎。“治家无珍产,奉身无长物,游息之时,与石为伍(《太湖石记》)。”“石虽不能言,许我为三友(《咏涌云石》)。”其他如李白、杜甫、王维、韩愈、柳宗元等人也曾留下许多有关赏石的名篇佳句。赏石风气经宋、元、明、清各代一直绵延至今。正是由于这种社会时尚和历代文人雅士的积极参与,赋予了中国赏石文化鲜明的民族特色和丰富的文化内涵。

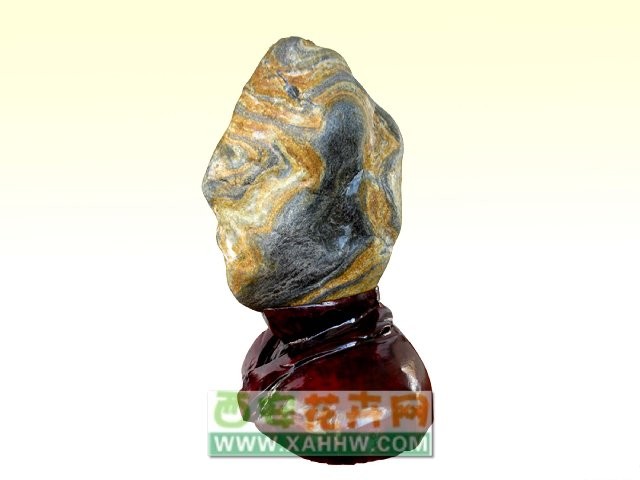

奇石的迷人之处在于它是集天地之灵气,吸日月之光华而成的造化物,是藏之不朽、历久弥新的立体画卷。我国地大物博,石产资源非常丰富,著名的有安徽的灵璧石、河南的梅花石、江苏的昆山石、江浙的太湖石、福建的寿山石、湖南的桃花石、四川的芙蓉石、辽宁的岫石、新疆的天河石、山东的崂山绿、广西红河一带的卵石、甘肃敦煌的沙漠石等。不但分布面广,石产非常丰富,而且因产地不同、形状材质不同、色泽不同构成了各类奇石的千姿百态,五彩缤纷,令人目不暇接。有的甚至“罕贵难求,举世无双”。

玩石、藏石,关键在一个“赏”字。石之奇、之妙、之雅、之美,均在赏石者的独具慧眼。倘若你以澄明之心,思辩之绪用心观赏,就会发现妙趣无穷。那一块块形态各异、五光十色的奇石,有的如漫漫平沙,有的如惊涛拍岸,有的似雄鹰展翅,有的似烈马奔腾;或沉雄,或伟岸,或苍范幽邃,或娇巧玲珑……尺盈之间,仿佛亲临奇山名川;方寸之地,使你心醉神驰,遐思万千,不能不感叹大自然的造化伟力,鬼斧神工。

“藏石更觉山河美,赏石方知天地宽。”大凡爱石者,必爱山水之美。人们在玩石赏石的过程中寄托着亲近自然、崇尚自然之美的情愫,同时也以宁静凝重、质朴坚贞(古人称“石有五德”)的石的固有品格来寓意自己的精神追求,净化心灵,陶冶情操。

赏石